1 數據征信行業的背景——我國征信行業步入跨越式發展期

1.1征信行業現狀:尚未形成完善的征信體系

我國征信行業發展相對滯后,尚未形成完善的征信體系。目前我國征信體系是以央行體系為主,民營體系為輔的格局,其中央行征信系統全面收集企業和個人的信息,服務網絡覆蓋全球,是國內征信體系的核心環節。2004—2006年,人民銀行征信中心在原有銀行信貸登記咨詢系統和上海個人征信試點基礎上,先后建成了全國集中統一的企業征信系統和個人征信系統。經過10年的發展,目前人民銀行已經建成了國內覆蓋范圍廣、接入機構眾多的信用信息數據庫,在國內征信行業中起到主導作用。

此外,民營征信系統也初露端倪。自2014年中國征信行業市場化改革以來,民營征信機構也進入了加速發展時期。2015年,央行印發《關于做好個人征信業務準備工作的通知》,要求芝麻信用、騰訊征信等8家企業做好個人征信業務的準備工作。隨著市場化進度的加速,作為行業最重要補充力量的民營征信機構將迎來新機遇。

總的來說,目前我國征信行業現狀呈現兩大特點:

1)公共征信為主,民營征信為輔。當前處于兩者并存并不斷探索的過程當中,各類私營征信機構尚處于業務發展的準備期,模式和方向尚不明確。

2)大中型企業的征信市場相對成熟。金融機構和第三方機構已形成相對穩定的體系,中小企業和個人征信市場尚處于起步階段。這將是未來民營企業爭奪的重點。

1.2大數據為征信行業提供技術支撐

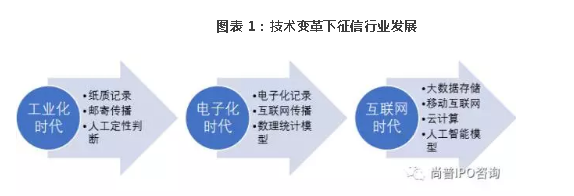

征信本質上是對企業和個人行為的記錄,通過模型去預測其未來的信用情況。過去,征信機構對于企業和個人信息的搜集比較困難,數據搜集數量也比較有限。隨著信息技術的發展,征信行業從工業化時代過渡到電子化時代,再發展到互聯網時代(圖表1),征信數據和征信模型都有了質的發展,更多維度和更多層次的數據都可以用來進行挖掘分析,這將更加科學地反映用戶的信用狀況。

以大數據為代表的新興技術為征信行業帶來了新的發展機遇。數據規模方面,借助于互聯網形態與大數據等新興技術,行業目前已具備了實時處理海量數據的能力,大數據技術可解決海量征信數據的采集和存儲問題。數據分析方面,隨著數據挖掘和機器學習技術的長足的進步,行業利用人工智能方法可深入進行征信數據挖掘和風險分析,大大提高風險預測的精度。

與傳統征信企業不同,互聯網企業的信用數據時效性更強、來源也更豐富。電商網購、在線支付、信用卡還款、社交信息等都可以成為互聯網征信的原料。依托于大數據,云計算和人工智能的技術優勢,互聯網企業可挖掘大量數據碎片中的關聯性,提煉出有價值的信用信息,為征信的有效進行提供更為豐富的數據。

依托于新興技術的支撐,征信數據規模越來越大、數據維度越來越廣,模型迭代優化能力越來越強。大數據與云計算等新興技術正在成為互聯網背景征信公司突破傳統瓶頸的重要手段。

1.3傳統征信模式VS大數據征信模式

與傳統征信模式相比,大數據征信擁有全新特征:

數據來源:傳統征信的信用數據以借貸數據為主,數據來源相對單一。大數據征信的數據來源更為廣泛,除信貸數據以外、網購、社交、轉賬、理財、水電煤繳費、社保、身份信息、租房信息等都能夠成為大數據征信的數據原料。

評價思路:

傳統的征信評價思路是用歷史信用記錄來判斷未來信用水平,因此容易出現三方面問題:

1)歷史失信是否能夠代表未來失信;

2)歷史信用記錄缺失時如何評判信用狀況;

3)人工介入是否會導致信用評價產生偏差。大數據征信主要通過迭代模型,從海量數據中需找關聯,并由此推斷個人身份特質、性格偏好、經濟能力等相對穩定的指標,進而綜合評價個人的信用水平。

分析方法:傳統的征信由于數據種類和規模相對較少,主要采用線性回歸、隱私分局和分類樹等方法;大數據征信需要處理海量數據,采用的數據挖掘方法包括機器學習、神經網絡、Page Rank算法等大數據處理方法。

服務人群:傳統的征信服務覆蓋率相對較低,僅能有效的服務擁有信用記錄的人群。大數據征信可以通過互聯網或第三方機構獲取無信用記錄人群的其他有價值信息,綜合評判其信用水平,服務人群范圍更廣。

應用場景:傳統的征信主要服務于貸款審批、信用卡審批等金融領域。大數據征信的服務范圍更加廣泛,不僅包括金融領域,還包括汽車房屋租賃、定向營銷、雇主服務、簽證辦理等諸多生活場景。

![$]1CF~MTN5UZ9KGR$HK1J42.png $]1CF~MTN5UZ9KGR$HK1J42.png](http://spu.cu-market.com.cn/ueditor/net/upload/image/20171023/6364437891456768017721783.png)

2 大數據征信行業前景展望——未來或將呈寡頭壟斷競爭格局

2.1我國征信行業空間探討

征信的基本功能在于為信貸融資提供信用評估產品和服務,盡管我國的經濟總量和融資規模均實現了快速增長,但征信行業規模依舊較小,原因在于:

1) 尚未建立完善的信用體系,導致信用經濟的滲透率處于較低水平;

2)目前商業銀行等金融機構的信用信息需求主要由央行征信系統滿足,且信用風險管理往往不依賴外部機構,導致無法通過市場交易的方式實現價值。

未來征信行業的發展空間取決于:

1)社會融資規模的增長;

2)征信滲透程度的提升;

3)征信機構的商業化和市場化;

4)應用場景的拓展。除了圍繞信貸融資提供信用評估服務外,以大數據為基礎衍生的如決策分析、市場營銷方案、供應量管理等都有望成為收入來源。

下面對企業和個人征信未來規模進行測算:

1)企業征信規模約100億。

參考美國征信產業,2016年美國最大企業征信機構鄧白氏營收總額為17.04億美元,其中北美貢獻率約為70%,按其在美國市場90%的市占率測算,美國企業征信市場總規模約為13.25億美元。美國2016年GDP總額約為18.6萬億美元,企業征信收入占GDP比重約0.07‰。

2016年中國GDP總額為74.4萬億元,參考美國企業征信收入占GDP的比重,可以估算出如果征信產業成熟,中國當前能達到的企業征信市場總規模約為52億。考慮到未來中國GDP增速將保持在6%~7%左右,隨著經濟總量的提升,企業征信規模還會進一步提升。并且近年來企業及其他部門貸款余額增速一直保持兩位數增長,需求端十分旺盛,預計,隨著征信市場化改革的推進,未來國內企業征信規模可達100億元。

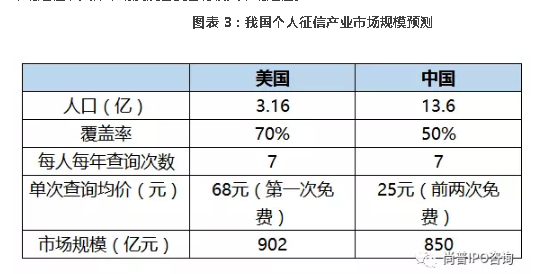

2)個人征信規模可達850億。

對中美兩國市場規模進行推算,美國征信市場規模為902億元,中國市場,假設我國個人征信行業進入加速發展期,征信人口覆蓋率達到50%,每人每年查詢次數為7次,根據央行征信中心的規定,個人查詢報告的服務單價為25元/次,。由此可以推斷出我國征信市場未來規模約850億元。但是由于政策不確定性,具體市場發展進度還有較大不確定性。

2.2行業格局展望

成熟的征信市場經歷了大量征信機構優勝劣汰的競爭后,往往呈現寡頭壟斷的格局。征信服務天然趨向壟斷,這一點在海外成熟征信市場已經得到充分的印證。首先,數據是信用服務公司最重要的資源,而數據收集體系的建立往往是重復的,最終能夠憑借規模和成本優勢獲取最多高質量數據的少數大型公司將成為行業主導。其次,征信服務使用者往往會參考兩至三份的信用報考來交叉驗證征信對象的真實信用水平,因此成熟的征信行業通常允許幾間規模、競爭能力相似的公司作為行業主要參與者。

我國未來征信市場或呈現“央行公共征信系統+寡頭商業征信機構”的格局。

1)公共征信領域,央行征信系統作為央行履行其金融監管職能的重要手段和工具依然會繼續存在,且繼續發揮重要作用。

2)商業征信領域,雖然目前為止個人征信牌照尚未正式發布,但長期來看,具備數據優勢、資金優勢、綜合金融優勢的征信機構有望通過整合成為絕對的行業龍頭。而小型或專業型的征信機構或成為大型機構的供應商或被收購,從而實現集中度的提升。

圖表 4:未來征信市場或呈現“央行公共征信系統+寡頭商業征信機構”的格局

3 大數據征信行業核心競爭力——具備數據優勢的企業將脫穎而出

3.1數據是征信的核心競爭力

參考國外的成熟征信市場和征信機構的發展,可以發現,數據是一切征信產品和服務的基礎,也是征信機構的核心競爭力所在。

根據數據類型的不同,將數據分為互聯網上的海量數據和政府或機構部門擁有的專業數據。其中海量數據又可以分為頭部數據和長尾數據。

海量數據的特點是數據量大,時效性快,但是有噪音,處理困難;專業數據的特點是數據規模一般,但是沒有噪音,且和個人信貸風險關系密切,更加有效。

從目前市場競爭情況來看,頭部數據被BAT等互聯網巨頭壟斷,并未對外開放,行業巨頭在頭部數據爭奪方面占據先天優勢。長尾數據方面,一批公司通過爬取方式整合了大量數據,由于整合是通過市場化的方式進行,長尾數據的競爭特別激烈。

互聯網巨頭坐擁海量頭部數據,實現廣泛覆蓋較為容易。互聯網公司能夠依靠自身特色業務,產生海量可觀的數據流,如芝麻信用依托電商流量(淘寶、天貓),騰訊征信依托社交流量(微信、QQ),除了海量數據外,互聯網公司的優勢還包括有開放和創新思維,以及強大的IT技術用以構建信用評價模型。

目前除了央行征信系統已經有了較為完善的機構網絡,私營的征信公司往往受到地域性或行業性的限制,要實現大范圍突破較為困難。而互聯網公司全面扁平化,不受物理上的限制,因此較容易實現廣泛的覆蓋。

3.2數據優勢不同決定差異化的商業模式

互聯網巨頭公司有望形成產業生態圈。基于互聯網的天然優勢,其征信業務很有可能以生態圈的形式展開。

1) 數據來源:除自身數據外,向外部機構采購數據或者也會成為其選擇,采用收入分成或者付費的方式。

2) 數據加工:利用自身強大的IT技術對數據進行分析,形成評估產品,如與京東合作的ZestFinance,不斷修正模型完成對個體的刻畫。

3) 產品與服務:向金融機構提供評估報告和服務。

4) 應用場景拓展:除了金融領域,生活場景、商業場景都有望成為其目標領域。

中小型公司發展聚焦小而專。我們認為這部分企業未來的發展方向在于做專業性的征信服務,基于對本地的經濟特征或本行業產業鏈特征的把握,對本地或本行業企業的了解和滲透,獲得獨有或者稀缺的數據信息,開展征信服務有望成為業務突破和增長點。