自2010年至2014年,證監會開始公布部分IPO被否企業的否決原因,否決原因均會套用《首次公開發行股票并上市管理辦法》(證監會令[2006]第32號)或《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》(證監會令[2009]第61號;2014年5月14日之前)/《首次公開發行股票并在創業板上市管理辦法》(證監會令[2014]第99號;2014年5月14日以后)的具體條款。2015年以來,證監會不再披露IPO被否企業的否決原因,而是披露發審會聆訊問題。自2016年起,法規依據為《首次公開發行股票并上市管理辦法》(證監會令[2015]第122號)和《首次公開發行股票并在創業板上市管理辦法》 (證監會令[2015]第123號)。

截止2016年12月31日,證監會共公布了192家/次被否的具體原因,其中2010年43家、2011年70家、2012年40家、2013年審核暫停、2014年6家、2015年15家、2016年18家。另外,上海冠華、山東金創分別公布了兩次否決原因。其余被否企業未見具體原因,僅公布了審核的結果。

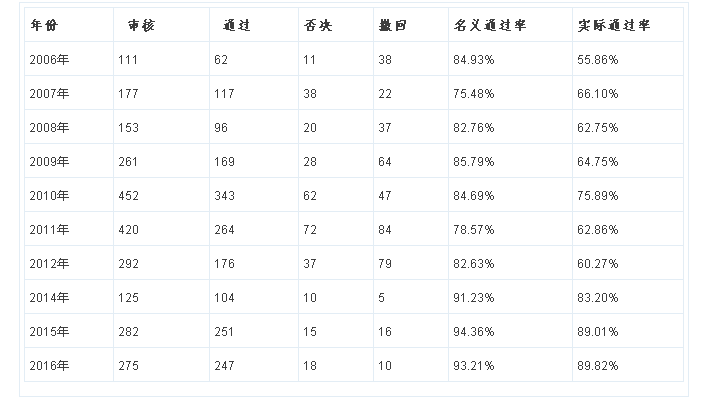

一、歷年IPO審核通過情況

總體而言,證監會的審核通過率較為穩定,基本長期處于三分之二的水平,而名義通過率超過80%的原因是由于一些發行人在申報過程中,已經意識到自己難以通過發審,因此有許多主動撤回材料或者終止上市流程的情況。

數據來源:2006年至2011年數據來源于證監會2012年保代培訓講義;2012年及2016年數據系致同根據證監會網站披露信息整理。

可以看出,IPO財務會計信息自查工作(《關于做好首次公開發行股票公司2012年度財務報告專項檢查工作的通知》(發行監管函[2012]551號))結束后,審核通過率有明顯提高。

二、IPO被否原因分析

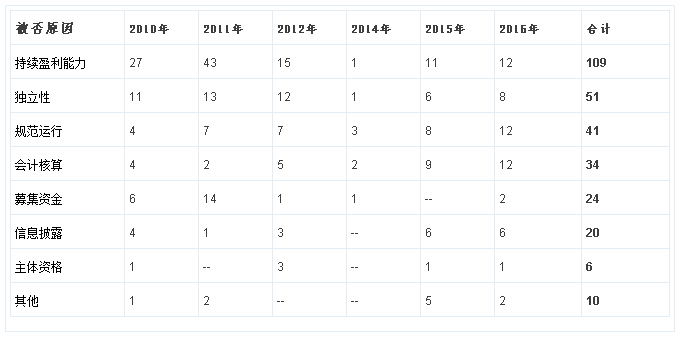

(一)各年被否原因匯總

1、各年被否原因

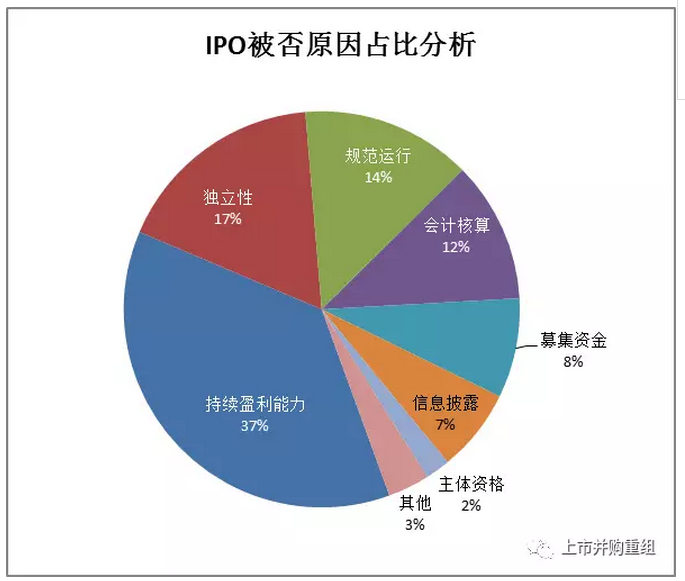

可以看出,持續盈利能力、獨立性、規范運行和會計核算是IPO被否的四大主因,占被否原因的80%。2014年新的創業板上市管理辦法發布后,“會計核算”取代“募集資金”,成為IPO被否的四大主因之一。

2、各年被否主因分布

各年度被否主因略有差異。2010年前三大依次為持續盈利能力(47%)、獨立性(19%)和募集資金(10%);2011年前三大依次為持續盈利能力(52%)、募集資金(17%)和獨立性(16%);2012年前三大依次為持續盈利能力(33%)、獨立性(26%)和規范運行(15%)。2014年公布被否原因的樣本較少,僅6家,因此不具有普遍性。2015年前三大依次為持續盈利能力(24%)、會計核算(20%)和規范運行(17%)。2016年前三大依次為持續盈利能力(22%)、會計核算(22%)和規范運行(22%)。

(二)各類被否原因公司分布

1、持續盈利能力問題

因該問題被否的公司有109家。持續盈利能力問題包括盈利來源集中、業績大幅波動、盈利質量不高、經營模式重大變化、核心競爭力缺失、原材料供應受限等方面。

2、獨立性問題

因該問題被否的公司有51家。獨立性問題包括關聯交易、同業競爭、資產完整性等。

3、募集資金問題

因該問題被否的公司有24家。募集資金問題包括募集資金投向、募集資金規模等。

4、規范運行問題

因該問題被否的公司有41家。規范運行問題包括內部控制、合法合規、資金占用、治理結構、資產權屬等。

5、會計核算問題

因該問題被否的公司有34家。會計核算問題包括會計基礎、會計處理等。

6、信息披露

因信息披露問題被否的公司有20家。包括關聯交易披露不完整、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏等。

7、其他問題

因主體資格問題被否的公司有6家。包括主營業務超范圍、董事、高管發生重大變化或實際控制人變更等。

因其他原因被否的公司有10家。包括重大交易履行情況、被人舉報而無合理解釋、無法判斷律師是否獨立、重大償債風險等。

(三)同時存在多種問題

截止2014年末被否的159家/次公布被否原因的公司中,有33家同時存在兩類問題,另有1家公司同時存在三類問題。

2015年以來,發審委會議提出詢問的主要問題通常均涉及多個方面。每家上會IPO企業平均被詢問3個問題,有的被詢問的問題甚至多達6、7個。值得一提的是,浙江三維橡膠制品股份有限公司和浙江仙通橡塑股份有限公司無詢問的問題,山東天鵝棉業機械股份有限公司詢問的問題多達8個,而這三家均順利過會。被否公司被詢問的問題平均3.4個,略高于全部公司的平均數3.1個。